澎湃新聞:崢嶸十年|大氣治理十年之變:從霧霾重重到藍天常駐

來源:澎湃新聞 時間:2022-09-15

澎湃新聞首席記者 刁凡超

2022-09-15 07:12 來源:澎湃新聞

2022年,藍天白云成為北京常態,驅車自東向西行駛在高架上,抬頭就能看到遠處的西山。在北京人的朋友圈里,曬藍天不再像幾年前那樣激動,藍天常駐的當下只有配上絢麗的朝霞或晚霞才值得抬手拍下那一瞬間。

北京市PM2.5濃度從2013年的89.5微克/立方米下降至2021年的33微克/立方米,降幅達63.1%,首次達到國家二級標準。空氣質量改善被聯合國環境規劃署譽為“北京奇跡”。

豈止是北京。隨著《大氣污染防治行動計劃》(簡稱“大氣十條”)《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》先后實施,2013年以來,我國空氣質量大幅改善。2021年,全國74個重點城市PM2.5濃度平均為30微克/立方米,比2013年下降55.9%,優良天數比例達到85.2%,比2013年上升19.5個百分點。

中國工程院院士、美國國家工程院外籍院士、清華大學教授郝吉明評價說:“中國用不到十年時間,完成了美國近三十年的空氣質量改善成效,成為我國生態文明建設的一大亮點。”

“退后十”攻堅戰

2013年1月,我國中東部發生持續近一個月的大范圍霧霾,面積超140萬平方公里,影響人口約8億。

那一年,原環境保護部剛開始對全國74個主要城市開展PM2.5例行監測,當時北京出現了5次重度污染過程,京津冀13個城市PM2.5小時平均濃度達到430微克/立方米,全國多座城市空氣質量指數“爆表”。

“當時面對這些監測數據,我的內心無比沉重和焦慮。”國家大氣污染防治攻關聯合中心副主任、中國環境科學研究院大氣領域首席科學家柴發合在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)采訪時回憶說,“記得有一年國慶假期,我開車從北京到河北,看到一路上空氣質量都很差,我內心很焦急,感受到我國大氣污染治理的緊迫性和區域空氣質量改善的艱巨性。”

2017年12月16日,河北保定市高碑店,拆除的煤爐在 “禁煤區”成為歷史。 澎湃新聞記者 刁凡超 資料圖

同年,原環境保護部開始發布全國城市空氣質量排名,河北官員最不愿意看到的新聞之一就是“空氣質量最差城市排名出爐”。因為,每一次的“空氣質量最差城市”中,河北省都會占據多個名額。據生態環境部公開數據顯示,在2013年、2014年以及2015年全國空氣最差10城市中,河北省都占了7席;在2016年、2017年全國空氣質量相對較差的10個城市中,河北省都有6個。這種排名給河北的大氣治理帶來巨大壓力。

在當時的排名中屢屢墊底的河北邢臺,是國家老工業基地。鋼鐵、煤化工、玻璃等重化工業企業多依城而建,城市方圓40公里內有130多家涉煤企業,年消耗煤炭1700萬噸,落后的產業結構和能源結構使得邢臺空氣質量排名想要退出全國后十名困難重重。

面對大氣污染嚴峻形勢,邢臺通過“壓煤”“壓線”“壓排”等措施,倒逼企業轉型。目前,邢臺市216家重點涉氣企業實現較2019年排污量同比下降50%以上;“中國玻璃城”沙河市(邢臺代管)在產玻璃企業20條生產線完成“煙羽消白”治理工程,實現“超超低”排放。從“認命論”“輸入論”“投降論”到主動出擊,邢臺在轉型升級中加快新舊動能轉換。

“背水一戰,其戰必勝;強化治理,付出與努力就一定不會白費。” 柴發合說,“雖然‘退后十’難度大,但只要各地各部門,以扎扎實實的工作,高質量完成大氣污染防治目標任務,就能收獲藍天。”

功夫不負有心人。2013—2019年,邢臺市PM2.5平均濃度實現了“六連降”,2019年底邢臺市提出PM2.5退出全國“倒十”目標。2020年邢臺市空氣質量綜合指數、PM2.5平均濃度2項指標改善率分別達16.9%、18.5%,均居全省第一,在京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市中均居第一。PM2.5年均濃度53微克/立方米,位居全國168個重點監測城市倒18位,成功退出“倒十”。

河北樣本

2022年第一季度河北省各市退出全國重點城市空氣質量后十名,為近年來首次。與此同時,張家口、唐山、秦皇島和承德4個城市進入全國空氣質量改善前十名,河北全省空氣質量創有監測記錄以來歷史最好水平。

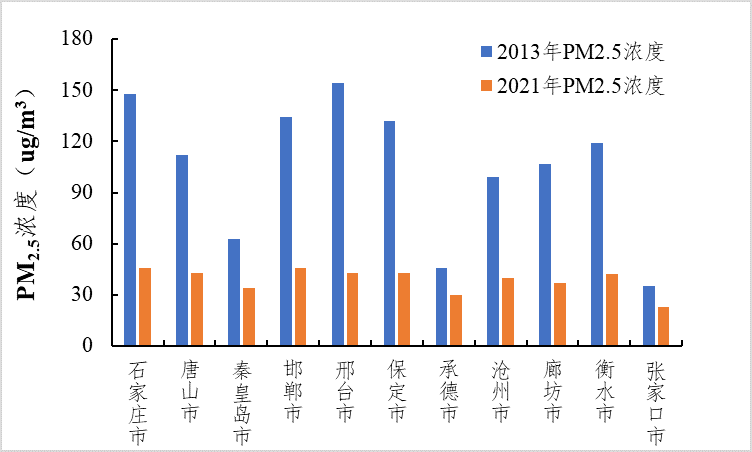

河北省各城市2013年和2021年PM2.5濃度 來源:中國環科院大氣所

“這是河北省空氣質量的歷史性突破,對我國大氣污染治理也具有重要意義。”柴發合說,相比于其他省份,河北省產業結構偏重,污染物排放量更大,大氣污染治理難度也更大;但經過近幾年科學、精準的治理之后,河北省空氣質量顯著改善。這些監測數字背后的動態變化,折射的是河北近年來大氣污染防治取得的成績。“堅決去、主動調、加快轉”,一次又一次陣痛之后,河北的空氣越來越清新,藍天越來越明媚。

河北省生態環境廳大氣環境處處長李清龍說:“河北的大氣污染綜合治理取得的成績來之不易,下一步,河北省將繼續鞏固深化‘退后十’成果,以空氣質量持續改善為核心,堅持方向不變、力度不減,堅持減污降碳協同增效,為建設現代化經濟強省、美麗河北作出新貢獻。”

河北的空氣質量改善歷程是京津冀乃至全國大氣治理的一個“縮影”。

2017年1月1日,在與山東交界處,河北衡水的一家浴池燃煤鍋爐廢氣排放污染嚴重。 澎湃新聞記者 刁凡超 資料圖

從治理區域看,2013年發布的“大氣十條”將京津冀三省市劃為重點區域,2017年發布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》和2018年發布的《三年行動計劃》,則將京津冀大氣污染傳輸通道的京津冀及周邊地區(“2+26”城市)劃為重點區域。隨著大氣污染治理進程的推進,重點區域的范圍在不斷優化調整,體現出我國大氣污染治理的科學性和精準性在不斷提升。

從治理措施看,京津冀及周邊地區不斷推進產業結構、能源結構和運輸結構調整,大氣污染物排放量不斷下降;持續開展區域聯防聯控,連續組織秋冬季大氣污染攻堅行動,切實減輕重污染天氣帶來的不利影響;實施大氣重污染成因與治理攻關專項,為未來精準治污提供了強有力的科技支撐。這些治理措施,為其他地區大氣污染防治提供了經驗,也為我國大氣污染綜合治理指明道路。

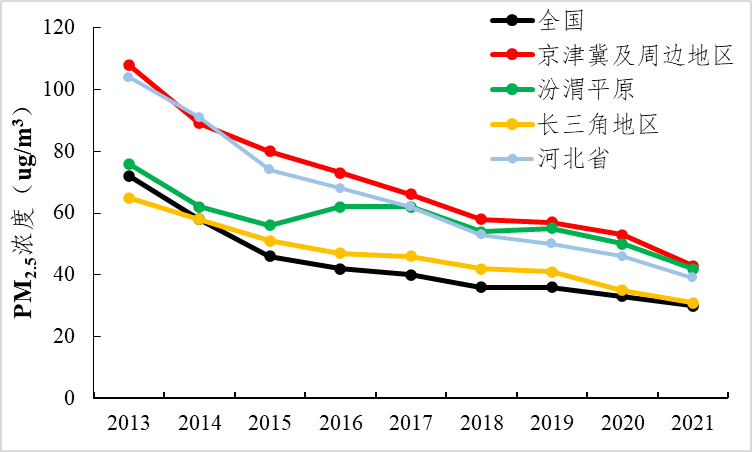

從治理成果看,2013—2021年,在所有重點區域中,京津冀及周邊地區PM2.5濃度的降幅最大;河北省PM2.5濃度降幅也在所有省份中位居前列,這有力推動了我國空氣質量的改善。

科技支撐

大氣污染治理是一個復雜的系統性難題,不光要發現問題,還要研究如何解決問題,提出相應對策并付諸行動,然后再評估各項措施的有效性。因此,科技支撐對于大氣污染防治尤為重要。

過去幾年,柴發合和他的團隊一直處于“多線作戰”的忙碌狀態,不僅要開展相關科學研究,還要參與生態環境部組織的調研和監督幫扶,及時了解地方實際情況,同時還要為各地提供大氣污染治理科技支撐,應對秋冬季重污染天氣。在這一過程中,他們付出了很多努力,也承受了一定的壓力。比如在應對重污染天氣時,他們不僅要提高預測預報的準確性,還要持續跟蹤重污染天氣的發生發展,并做出科學研判提供給生態環境主管部門,使他們及時調整相應措施。

“2015年,社會各界對散煤污染治理的認識還不統一,存在一定的爭論,我們對此開展了大量的研究和調研,證明了散煤治理的重要性,堅定了推進散煤治理的決心,目前的治理效果也證實,散煤治理對我國空氣質量改善發揮了重要作用。”柴發合說。

經過近些年的努力,我國在大氣污染防治領域取得了一系列科研成果,比如建成國內最大的空天地綜合立體觀測網和數據共享平臺;建立了“監測預報-會商分析-預警應急-監管執法-跟蹤評估”全過程的重污染天氣應對技術體系。這些成果都有力支撐了“大氣十條”和《三年行動計劃》的圓滿收官,推動了區域空氣質量顯著改善。

2013—2021年全國及重點區域PM2.5濃度變化情況 來源:中國環科院大氣所

數據顯示,2013年-2021年,京津冀和長三角區域PM2.5濃度分別下降62.7%和54.7%,優良天數比例分別上升32.2個和19.7個百分點。而2013年以來全國空氣質量大幅改善,是在我國GDP持續快速增長的形勢下完成的,實現了經濟社會發展和生態環境保護的“雙贏”。

不過,柴發合也指出,雖然京津冀及周邊地區空氣質量呈現持續快速改善態勢,但在不利氣象條件下,秋冬季重污染天氣過程依然時有發生,臭氧濃度呈緩慢升高趨勢,大氣環境問題的長期性、復雜性、艱巨性仍然存在,大氣污染防治工作任重道遠。

從“十四五”開始,我國大氣污染治理進入減污降碳協同增效的新階段。柴發合建議,應堅持穩中求進,全面落實減污降碳協同增效總要求,深入打好污染防治攻堅戰,以改善空氣質量為核心,以基本消除重污染天氣作為重要任務;扎實推進產業、能源、交通綠色低碳轉型,加強源頭防控,推廣低碳環保技術,加快形成綠色低碳生產生活方式;同時,還要深化重污染天氣應對,強化PM2.5和臭氧污染協同控制,進一步加強戰略統籌、推進制度體系融合,強化區域協同監管和信息共享,進一步完善區域大氣污染聯防聯控機制。