2019年1月10-14日京津冀及周邊地區(qū)重污染過程分析

發(fā)布日期:2019-01-15 08:32 信息來源:省生態(tài)環(huán)境信息中心 訪問量:? 字體 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

1月13日是中國(guó)農(nóng)歷的“臘八”,京津冀及周邊地區(qū)空氣中的“厚重感”也在臘八前夕登峰造極,“2+26”城市出現(xiàn)了一輪區(qū)域性重污染過程,區(qū)域北部的污染程度相對(duì)較重。國(guó)家大氣污染防治攻關(guān)聯(lián)合中心及時(shí)組織來自中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站、國(guó)家氣象中心、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心等單位的專家會(huì)商,對(duì)本次污染的成因進(jìn)行解讀。

1. 總體情況

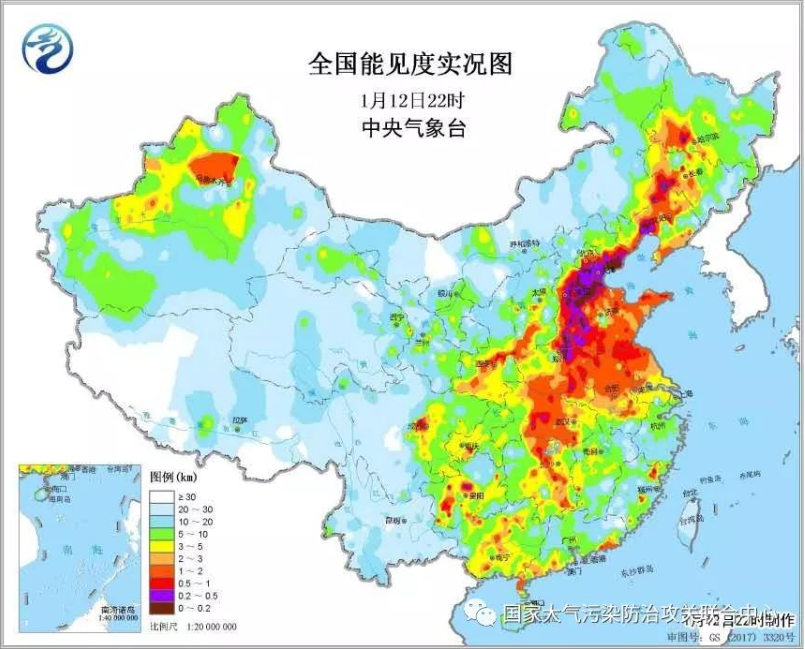

本次污染過程為2019年以來最為嚴(yán)重的一次,在全國(guó)范圍內(nèi),北到遼寧,南至河南,都出現(xiàn)了比較明顯的大氣污染,其中以京津冀及周邊地區(qū)污染程度最重。

圖1 2019年1月12日22時(shí)全國(guó)能見度實(shí)況圖

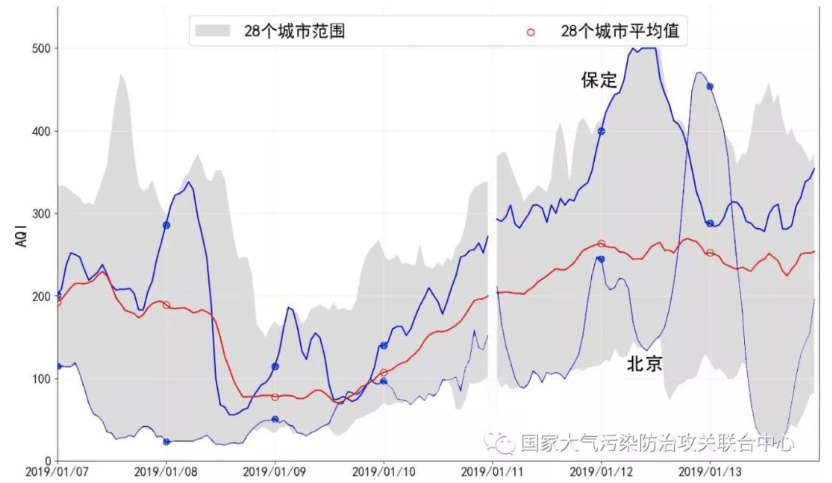

1月10日起,污染首先在“2+26”城市的區(qū)域西部和南部形成,最終發(fā)展至區(qū)域內(nèi)大部分城市,首要污染物為PM2.5。截至1月14日8時(shí),“2+26”城市已累計(jì)出現(xiàn)54個(gè)重度污染天,14個(gè)嚴(yán)重污染天。PM2.5日均濃度最高值出現(xiàn)在保定市,為396微克/立方米(12日),達(dá)嚴(yán)重污染;PM2.5小時(shí)濃度最高值也出現(xiàn)在保定市,為507微克/立方米(12日9時(shí)),達(dá)嚴(yán)重污染。保定市在1月12日7時(shí)和9~12時(shí)空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)“爆表”5小時(shí);石家莊市在1月12日13時(shí)AQI“爆表”1小時(shí),北京市部分監(jiān)測(cè)站點(diǎn)在12日夜間至13日凌晨也出現(xiàn)了小時(shí)AQI“爆表”的現(xiàn)象。

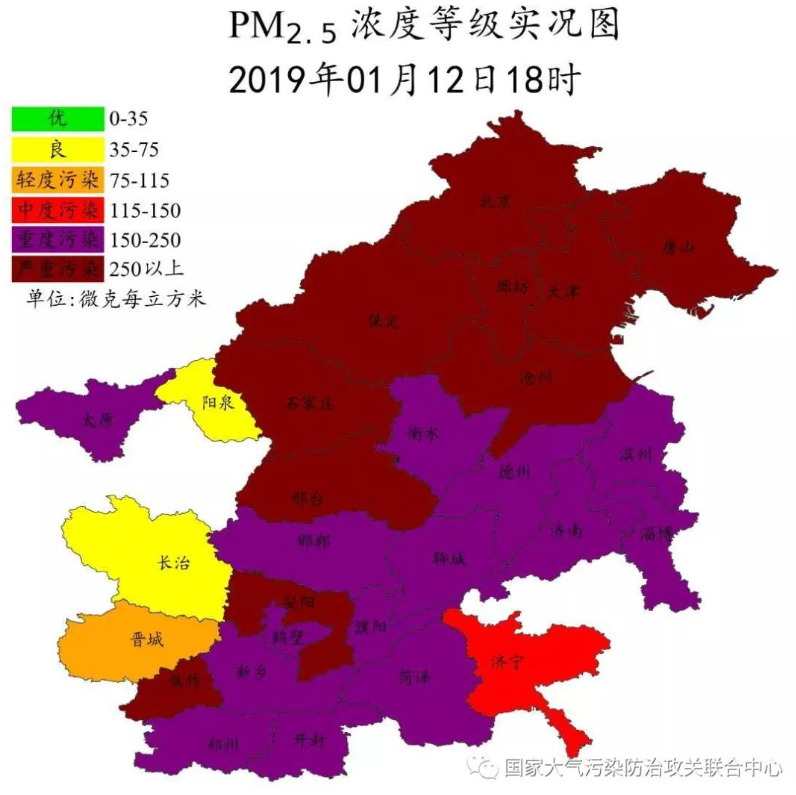

圖2 2019年1月12日18時(shí)“2+26”城市PM2.5濃度分布

北京市PM2.5日均濃度最高值出現(xiàn)在12日,為217微克/立方米,達(dá)重度污染;PM2.5小時(shí)濃度最高值出現(xiàn)在12日22時(shí),為456微克/立方米,達(dá)嚴(yán)重污染(參考日均評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)),這也是北京市2018-2019年秋冬季以來的最高值。

2.成因分析

>>>>氣象條件分析

國(guó)家氣象中心的分析結(jié)果顯示:本次污染過程中,京津冀及周邊地區(qū)的大氣污染擴(kuò)散氣象條件為2018年秋冬季以來最差,也較2013年1月9-15日過程偏差。從表征大氣綜合擴(kuò)散能力的靜穩(wěn)天氣指數(shù)來看,1月10-12日,京津冀及周邊地區(qū)的平均靜穩(wěn)指數(shù)均高于2018年冬季以來其它5次過程(11月12-15日,11月24日-12月3日,12月12-16日,12月18-22日,1月1-4日),分別偏高31%。其中,本次污染過程中北京市的平均靜穩(wěn)指數(shù)較其它5次過程偏高18%。

從具體氣象要素來看,此次過程的混合層高度、相對(duì)濕度和風(fēng)速均較其它5次過程平均情況偏差,諸多不利氣象因素的疊加,導(dǎo)致此次過程的大氣污染擴(kuò)散氣象條件較2018年秋冬季以來的其它污染過程明顯偏差。

>>>>污染特征分析

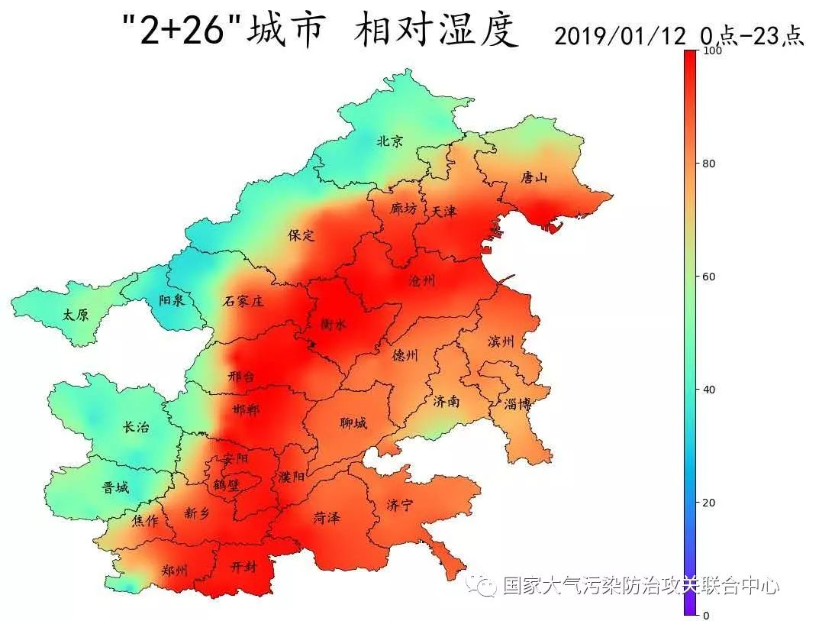

圖3 2019年1月12日“2+26”城市相對(duì)濕度分布

本次過程中“2+26”城市的相對(duì)濕度較高,太行山東側(cè)的城市在1月12日日均相對(duì)濕度已達(dá)80~100%,區(qū)域特征雷達(dá)圖顯示污染特征比較一致,總體為偏二次型。保定、石家莊等城市自1月9日下午起,PM2.5濃度快速上升,由燃煤、生物質(zhì)燃燒排放的一次污染物是造成過程初期污染累積的主要原因。

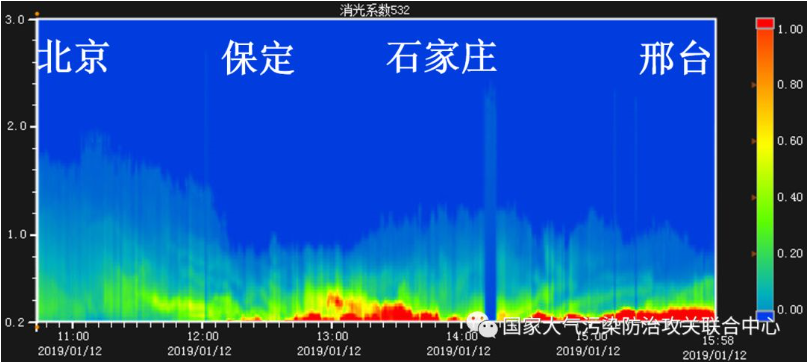

圖4 1月12日北京-保定-石家莊-邢臺(tái)走航結(jié)果

1月11日凌晨起,隨著相對(duì)濕度的急劇上升,特征雷達(dá)圖轉(zhuǎn)變?yōu)槠涡停螣o機(jī)組分中,硫酸鹽、硝酸鹽和銨鹽的占比隨PM2.5濃度同步上升,指示SO2、NOx、NH3等氣態(tài)前體物在高濕條件下的二次轉(zhuǎn)化是污染過程發(fā)展、污染程度加重的關(guān)鍵因素。

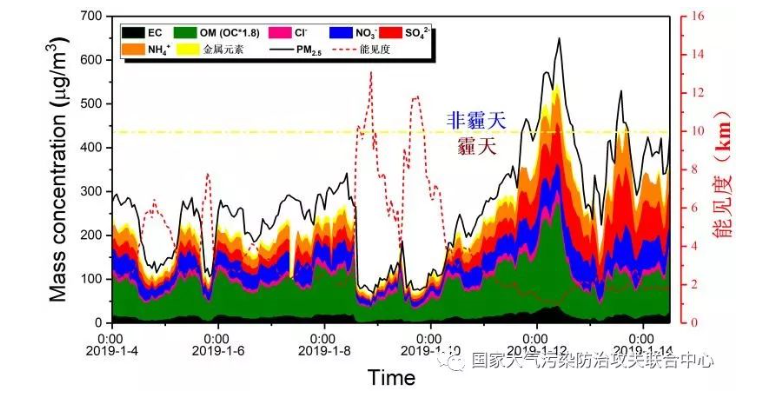

圖5 2019年1月4-14日石家莊PM2.5化學(xué)組分圖(來源:河北省環(huán)科院灰霾實(shí)驗(yàn)室)

其中,石家莊市二次無機(jī)離子中,硫酸鹽占比最大,表明SO2在高濕條件下的快速二次轉(zhuǎn)化對(duì)石家莊PM2.5的貢獻(xiàn)非常突出,高濃度NO2的存在為SO2的二次轉(zhuǎn)化提供了充足的氧化劑,高濕為SO2轉(zhuǎn)化提供了合適的液相反應(yīng)條件,導(dǎo)致硫酸鹽的爆發(fā)式增長(zhǎng),加劇了污染的程度。12日10-16時(shí)北京-保定-石家莊-邢臺(tái)的走航觀測(cè)結(jié)果顯示,近地面大氣的消光系數(shù)和PM2.5濃度分布比較一致,保定至邢臺(tái)路段近地面顆粒物消光系數(shù)高。

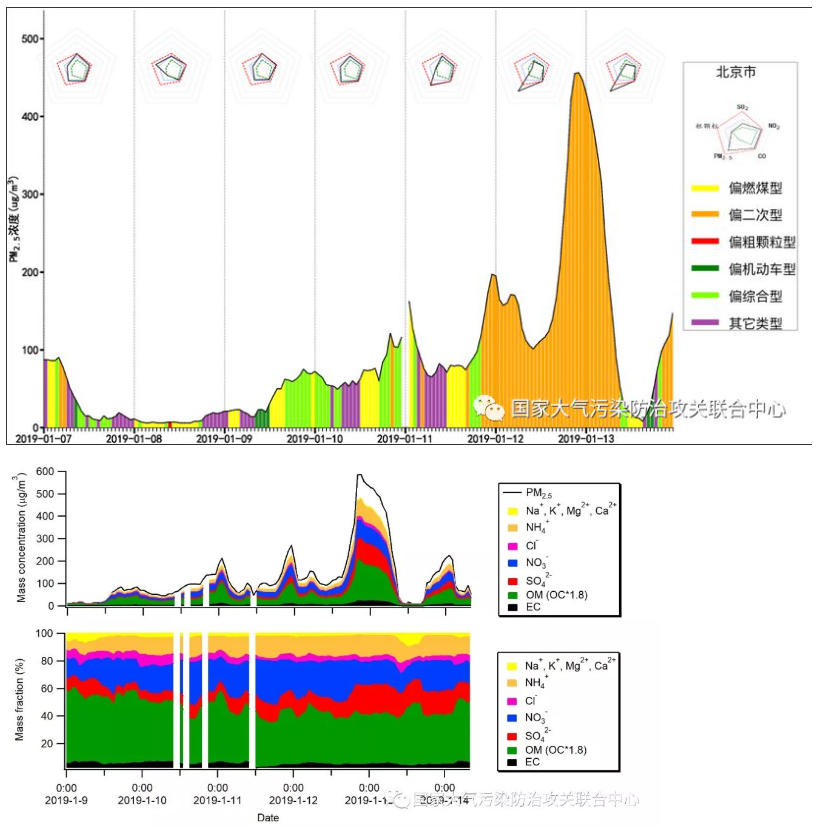

圖6 北京市污染特征雷達(dá)圖(上)和組分分析(下)

北京市此次過程初期污染程度較低,但PM2.5濃度自12日12時(shí)起迅速上升,北京市的污染特征雷達(dá)圖自11日20時(shí)起持續(xù)為偏二次型。在二次組分中,硝酸鹽占比較高,且PM2.5濃度最高時(shí)NO2的濃度仍處于較高水平(大于100微克/立方米),說明本地機(jī)動(dòng)車和工業(yè)排放的氮氧化物向硝酸鹽的二次轉(zhuǎn)化對(duì)于PM2.5的貢獻(xiàn)明顯,且具有繼續(xù)推高PM2.5濃度的潛力。而在12日18時(shí),北京市PM2.5濃度出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),在短短3個(gè)小時(shí)內(nèi)濃度升高超過200微克/立方米,達(dá)短時(shí)嚴(yán)重污染,接過保定的“接力棒“成為“2+26“城市的“排頭兵“,至13日4時(shí)以后快速下降。考慮到北京市在12日下午以弱偏南風(fēng)主導(dǎo),此次過程北京市出現(xiàn)的短時(shí)嚴(yán)重污染受到來自西南方向區(qū)域傳輸?shù)挠绊戄^大。空氣質(zhì)量模式結(jié)果也顯示,1月12日下午來自保定方向的貢獻(xiàn)為20–40%,甚至高過本地貢獻(xiàn),沿西南通道的區(qū)域傳輸特征明顯。值得注意的是,在12日下午PM2.5濃度爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)段,北京城區(qū)站點(diǎn)PM2.5中的有機(jī)物和硫酸鹽濃度也迅速上升,超過硝酸鹽成為占比最大的兩種組分,分析是受到區(qū)域上燃煤排放的傳輸影響。

圖7 北京市、保定市和“2+26”城市PM2.5小時(shí)濃度變化(注:紅線為“2+26”城市平均,粗藍(lán)線為保定,細(xì)藍(lán)線為北京)

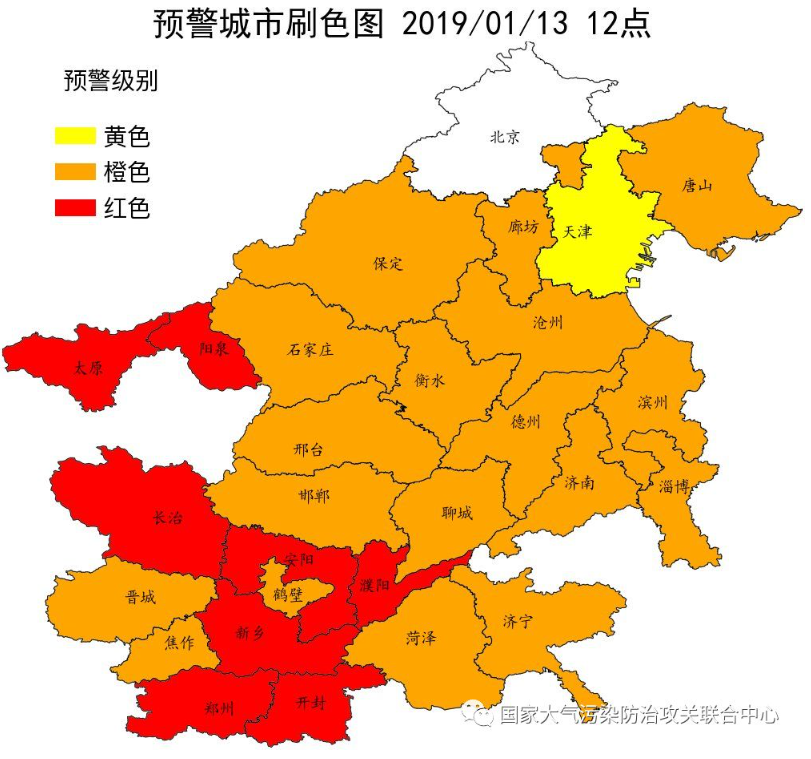

3. 重污染應(yīng)對(duì)

針對(duì)此次重污染天氣過程,“2+26”城市積極開展應(yīng)對(duì)工作。截至1月13日12時(shí),共有27個(gè)城市發(fā)布了重污染天氣預(yù)警,啟動(dòng)了相應(yīng)的應(yīng)急管控措施。模式模擬結(jié)果顯示,“2+26”城市針對(duì)本次污染過程采取的應(yīng)急減排措施起到了較好的削峰作用,PM2.5濃度平均下降5~10%。

圖8 本次重污染期間“2+26”城市發(fā)布預(yù)警情況

上文提及本次污染過程的氣象條件為2017/2018年秋冬季以來最差,而本次污染過程與2013年1月9-15日過程相比,京津冀及周邊地區(qū)大氣污染擴(kuò)散條件也明顯偏差,靜穩(wěn)指數(shù)較2013年過程偏高33%,混合層高度偏低12%,相對(duì)濕度偏高6%。其中北京市靜穩(wěn)指數(shù)偏高2%,平均風(fēng)速偏低24%。氣象條件更為不利的形勢(shì)下,污染程度卻比2013年過程有明顯下降。以北京市為例,2013年1月9-15日的PM2.5日均濃度最高值為459微克/立方米,本次過程PM2.5日均濃度最高值為217微克/立方米,下降幅度為53%,體現(xiàn)了長(zhǎng)期污染治理工作的成效。

4. 預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)

根據(jù)最新空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)實(shí)況數(shù)據(jù),以及未來氣象條件變化趨勢(shì)綜合研判,受外蒙古東部方向沙源地影響,京津冀及周邊地區(qū)部分城市可能出現(xiàn)輕度揚(yáng)沙或浮塵天氣。

14日夜間至15日上午,隨西北冷高壓系統(tǒng)逐漸東移南下,預(yù)計(jì)區(qū)域自西北向東南陸續(xù)受到揚(yáng)沙浮沉傳輸影響,空氣質(zhì)量在現(xiàn)有預(yù)報(bào)級(jí)別基礎(chǔ)上可能偏高1級(jí),部分地區(qū)預(yù)計(jì)出現(xiàn)短時(shí)輕至中度污染,個(gè)別城市可能達(dá)到短時(shí)重度級(jí)別。

15日下午至傍晚,冷空氣及沙塵天氣系統(tǒng)完全過境后,空氣質(zhì)量預(yù)計(jì)重新恢復(fù)至優(yōu)良水平。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

冀公網(wǎng)安備13010402001751號(hào)

冀公網(wǎng)安備13010402001751號(hào)