“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地-井陘縣

發布日期:2025-08-22 11:02 信息來源:科技與宣傳教育處 訪問量:? 字體 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

編者按:為深入踐行習近平生態文明思想,落實黨中央、國務院關于加快推進生態文明建設的決策部署,生態環境部2017年開展了生態文明建設示范區(以下簡稱“示范區”)及“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地(以下簡稱“兩山”基地)遴選命名。截至目前,已開展七個批次遴選,我省共18個地區獲得命名,其中10個地區獲得示范區稱號,8個地區獲得“兩山”基地稱號。為充分發揮試點示范的平臺載體和典型引領作用,進一步提升我省創建水平,2025年8月起陸續對案例和典型經驗予以展示推廣。

擦亮生態底色 守護綠水青山

打造縣域綠色發展的“井陘樣板”

石家莊井陘縣地處河北省西南部、太行山東麓,是河北省國家重點生態功能縣,也是石家莊市唯一的全域山區縣,素有“八山一水一分田”之稱。近年來,井陘縣積極踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念,堅決摒棄“靠山吃山”的路徑依賴,通過深謀綠色布局、深化環境治理、深挖生態潛力,探索走出了一條生態美、產業興、百姓富的可持續發展之路。2020年,井陘縣被生態環境部命名為第四批“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,是我省繼塞罕壩機械林場后第二個獲此殊榮的地區。

一、生態治理與農文旅相結合,打造綿蔓河濕地綜合經濟帶

綿蔓河北至井陘平山交界,南至甘淘河與天路交界,橫貫井陘縣境,是井陘的“母親河”。建設“綿蔓河濕地綜合經濟帶”,是建設休養勝地、經濟強縣、魅力井陘和打造省會后花園的重大戰略決策。綜合經濟帶建設規劃總面積122.6平方公里,輻射兩側臨河的4個鄉鎮、34個村莊。

開展綿蔓河濕地綜合整治。通過清淤疏浚、修建堤壩、水源涵養、生態補水等生態治理與修復工程,打造水清岸綠生態長廊;通過保育綠洲、留灘復濕、增加濱河綠帶,建成了總面積1.66平方公里的“百里濕地畫廊”,打造踏水灘、尋芳洲、百泉灣、玲瓏崖四大濕地,呈現了“碧波蕩漾、鸛鳥翩飛”的壯美景象。

推進農文旅融合發展。打造以“濕地和陶瓷”為主題,串聯4個鄉鎮34個古村落的“一路、一鎮、六村、三園、四濕地”的農文旅產業示范帶。打造以濱水晚櫻為特色的馬拉松賽道,建成疊水瀑布、親水淺岸等一批網紅打卡地;圍繞陶瓷產業,建設陶瓷文化街、井陘窯博物館、主題民宿等文旅業態;相繼推出“蘋”安小鎮(洛陽村)、“原”休閑農莊(北防口原種場)、紅色文化村(冶里村)、愛國主義教育基地(孫莊村)、井陘縣第一黨支部誕生地(東元村)、威州泉群特色村(威河西村)六大農文旅名片;沿線布局鱘魚產業示范園、北緯38度黃金果園和芳華農旅綜合產業示范園等多個綜合體,帶動旅游、餐飲、住宿等相關產業發展。

綿蔓河生態治理改善了生態環境,促進農文旅融合發展。綿蔓河河道清淤481萬方,平整16公里,防洪能力顯著增強;河道水質明顯改善,主要斷面水質從Ⅳ類提升至Ⅲ類,部分區域達到Ⅱ類標準。生物多樣性日益豐富,吸引200多種鳥類棲息,國家二級以上保護鳥類種群擴大到38種,特別是鳥中“大熊貓”黑鸛增加至160余只。帶動旅游產業快速發展,2023年國慶期間,濕地周邊接待游客量同比增長30%,帶動周邊10余個村莊參與旅游服務,新增就業崗位 500余人。

綿蔓河濕地整治后

綿蔓河黒鸛和白鷺

二、打通“天路”成坦途,千年古縣富萬家

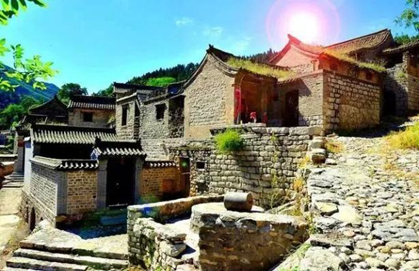

井陘縣文化資源豐富,全縣現存傳統村落73個,縣級以上非物質文化遺產80多項,但由于交通閉塞,旅游資源多年未能得到充分開發利用。井陘“太行天路”是2017-2019年修建的貫穿井陘縣秀林、于家、南障城、天長四個鄉鎮的環狀交通圈,全長近60.4公里,將27個古村落“串珠成鏈”,成為山區人民“呵護綠水青山,鑄就金山銀山”的脫貧致富康莊大道。

依托天路環線,發展“古村落生態旅游”。以“傳統村落集中連片整體發展”為引擎,挖掘非遺資源、文物建筑、農業文化遺產等各村特色文旅資源,打造“中國傳統民居博物館”大梁江村、“石頭王國”于家村、文藝潮流聚集地呂家村、“千年古村、陶瓷之鄉”南橫口等“有文化、有故事”的特色旅游村;創新“旅游驛站”模式,在“天路”沿途修建了井石快速路驛站、南良都驛站、欒家窯驛站、塔寺坡驛站、太行古鎮驛站、史家驛站,成為了井陘全域自駕游系統標志性工程;發展鄉村農家樂,設置“山貨大集”等土特產售賣點,開發鄉村旅游產品與當地特色美食;借助新媒體推介、旅發大會平臺等形式,帶動登山、攝影、寫生、采摘、踏青等各業態旅游。

依托天路環線,深入開發蒼巖山景區“自然景觀游”。天路連接蒼巖山景區形成了快速交通網,井陘縣制定《蒼巖山風景名勝區總體規劃(2021-2035)》,先期投資8.5億元對景區內部環境進行全面整治,最大限度提升蒼巖山自然生態資源價值。

天路在解決出行難問題的同時,也給沿線村民帶來了美好生活,成為一條“文化旅游路”、“產業發展路”和“鄉村振興路”。2020-2024年全縣生態旅游收入由8.6億元增長到23億元;“天路”旅游品牌逐漸打響,2022年獲全省“十大最美農村路”稱號,2023年“井陘太行天路古村落游”線路上榜文化和旅游部全國鄉村旅游精品線路。

井陘天路

井陘傳統村落

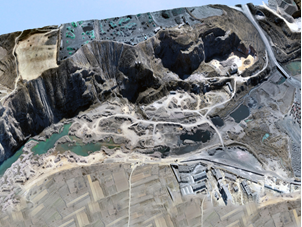

三、推倒重塑,礦山整治蹚出新路子

礦業開發曾是井陘縣優勢產業。但新形勢下,多年粗放開采造成的一系列問題逐漸成為制約經濟高質量發展的突出矛盾。近年來,縣委、縣政府以“大破大立、先破后立、推倒重塑”為總綱,對全縣46家礦山實施綜合整治,依托全省首個“全生命周期綠色礦山試點”,在全省率先趟出了一條礦山綠色發展的新路子。

實施“礦權重組、騰籠換鳥”的整合模式,著力打造礦山整合的“井陘樣板”。制定《井陘縣礦山綜合整治方案》,確定了“五步走、四分區、三規劃、兩整合、一統籌”的工作步驟;按照“誰整治,誰出資”的原則,面向全社會公開招選整合主體,通過拍賣礦權籌集資金15億元,解決礦山綜合整治巨額資金需求;在此基礎上整合全縣礦山的礦產資源、企業資產、資源開發綜合指標,整合下游產業優化重組,實現資源重新配置,車輛統一運輸,礦產品可追溯、可稽查。

破解跡地修復難題,盤活用地。根據礦山地質地形、地理位置、水土保持等自然條件,以“宜耕則耕、宜林則林、宜草則草、宜建則建、宜景則景”原則科學設計礦山環境治理恢復方案,將全縣221個礦山跡地分為工程治理、轉型利用和自然復綠三種治理模式,實現廢棄采場土地利用效益最大化;實行對礦山整體打包EPC總承包模式進行綜合開發治理,做到礦山開采計劃和跡地修復計劃同步制定、同步實施、同步驗收,解決礦山“先采后治、有人采無人治”難題。

通過礦山整治,2021年底徹底解決幾十年的環境欠賬,盤活建設用地5945畝、農業用地3267畝、新增綠地1.1萬畝,預計綜合收益將突破600億元。截至2022年全縣共完成173處礦山跡地修復,1號、2號礦新設采礦權獲得省政府批準,破解了長期困擾井陘縣礦山行業整治的卡口問題,一個全產業鏈條、全生命周期的綠色礦山正由藍圖變為現實。

井陘縣秀林鎮南秀林采石廠建筑石料用灰巖礦前后對比

四、科技支撐,道地中藥材“翹”起特色產業

井陘縣素有“天然藥庫”之美譽,井陘連翹品質上乘,其核心藥用成分“連翹苷”含量高達1.0%-1.63%,遠高于《中國藥典》規定的0.15%標準,獲批“井陘連翹”國家地理標志產品認證。洞陽坡生態經濟園成立于2001年,目前已建成萬畝連翹基地,綠化了荒山,拓寬農民致富路,成功將生態優勢轉化為經濟優勢。

培育龍頭企業和合作社。打造洞陽坡連翹基地、翹芷合作社、藏龍山連翹公園等集種植、觀賞為一體的萬畝連翹中藥材園區;培育晶茂園等加工企業,發揮龍頭企業和合作社的示范引領作用。采用“園區+基地+村集體/農戶”模式,實行“統一種植、統一管理、統一采收、統一銷售”的“四統一”機制,構建“市場牽園區、園區連基地、基地帶農戶”的農業產業鏈經營模式。

側重全鏈條建設與品牌驅動。推動連翹種植、加工、銷售一體化發展,與以嶺藥業等中藥生產企業建立合作關系,確保產品銷路。同時,積極拓展連翹深加工衍生產品,如連翹涼茶、連翹茶等,并探索其在食用油、化妝品等領域的綜合利用潛力。注冊“陘之有禮”品牌,助推連翹產業向科學化、精細化發展。

發展農旅融合產業。舉辦連翹花節等活動,打造 “連翹游” 景觀體系,在天路沿線建設連翹采摘園,形成綜合性休閑農業帶,連翹產業與生態建設、鄉村旅游的深度融合,正描繪出一幅產業興、生態美、百姓富的鄉村振興新圖景。

連翹產業發展綜合效益明顯,2024年盛果期畝產100-150公斤,畝均產值約4000元,年收益可達4000萬元。井陘翹芷合作社固定吸納30多名村民成為“產業工人”,實現年穩定收入超萬元;采摘季創造大量靈活就業崗位,惠及周邊眾多農戶。洞陽坡從一個“山高路陡人不留,守著大山人發愁”的省級特困村變成了金坡銀坡,真正實現了“荒山變金山銀山”的華麗蝶變。

連翹種植前后對比照片

五、推動“一白一黑”綠色轉型,傳統產業實現涅槃重生

井陘縣是全國最大的鈣鎂產業集聚區和全國最大的煤炭二級交易市場,“一白(鈣鎂產業)一黑(煤炭產業)”是井陘縣兩大特色主導產業。面對產業布局分散、產品單一、規模較小、環保落后的問題,縣政府提出“傳統產業不是落后產業”,“破繭重生,綠色轉型”的總要求。

推進“一白”提檔升級。完善獎補措施,井陘縣委、縣政府拿出獎補資金1億元,將52家碳酸鈣企業壓減為18家;科技賦能,加大科技創新和技改投入,在穩定礦石原料供給基礎上,提高現有鈣鎂企業科技含量,建設國家粉末研究華北分中心和產業技術研究院,助推鈣鎂產業轉型升級,實現量質“雙提升”。2024 年,與清華大學共建“綠色建筑材料創新中心”,開發出高強自流平砂漿,成功應用于雄安新區裝配式建筑項目。

推動“一黑”轉產轉型。改造煤炭洗煤廠,將500家煤場、26家洗煤廠全部取締,轉型為高品質、大運量、環保型物流園。運輸通道“由公轉鐵”或“公鐵聯運”,建設高標準鐵路物流港,大力發展公鐵多式聯運,減少交通污染。煤炭企業“騰籠換鳥”。2021年清退全部煤炭企業,利用原有煤場用地新建300畝鄉村振興產業園項目。2024 年建立 “綠色產能置換” 機制,對退出落后公路運輸的企業給予每噸 30 元的轉型補貼,推動行業加速向低碳模式轉型 。

“一白一黑”傳統產業轉型升級成效明顯,2020-2024年,井陘縣鈣鎂產業在產能壓縮的情況下,利潤總額增加9791萬元;全縣鈣鎂產業年可減少二氧化硫排放4875噸、氮氧化物排放1261噸,有效改善大氣環境質量;鐵路煤炭運輸占比由35% 提升至72%,年減少公路貨運量 570 萬噸,對應減少柴油消耗約 4.6 萬噸。通過騰籠換鳥,優必選、稻香村、雅克空調等優質企業落戶。

改造前的煤場現場照片

新型煤炭物流現場照片

掃一掃在手機打開當前頁

冀公網安備13010402001751號

冀公網安備13010402001751號