解碼各地政府工作報告的高頻詞,我們發現……

發布日期:2023-02-06 18:35 信息來源:科技與宣傳教育處 訪問量:? 字體 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

地方兩會近日陸續召開,各省份2023年政府工作報告也相繼出爐。報告中回顧了過去5年各地發展成就,特別是通過專題篇章描述各地生態環境保護發展成就,并對未來5年做出展望,以及對2023年的重點工作進行規劃和部署。梳理各地政府工作報告不難發現,綠色低碳發展成為特色亮點,生態環境底色越發鮮明。

空氣質量改善是各地標志性成果

梳理各地成績單可以看到,污染防治攻堅戰成效顯著,生態環境質量持續改善。

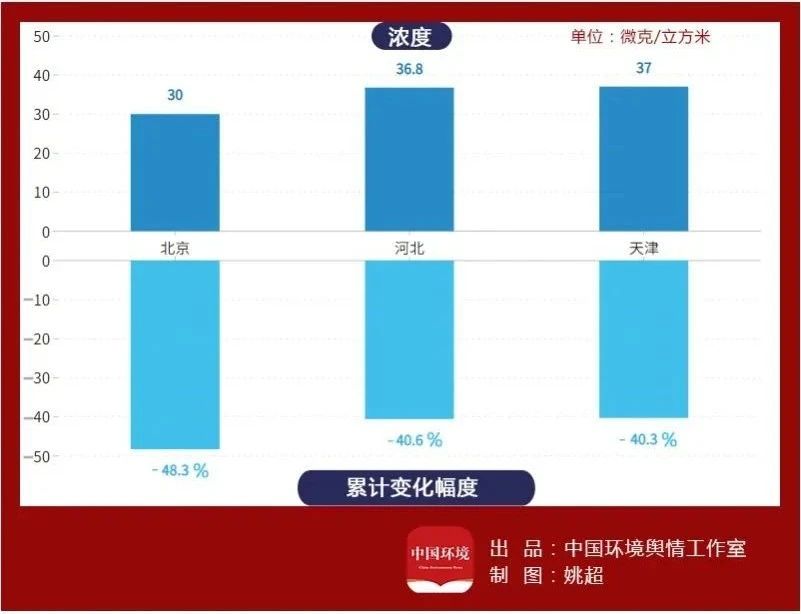

區域協同形成發展合力,“北京奇跡”領航京津冀及周邊地區,大氣污染防治實現區域一體化治理。京津冀三省(市)PM2.5濃度下降幅度均超過了40%,其中北京市PM2.5年均濃度降至30微克/立方米,比2017年下降48.3%。天津市、河北省PM2.5平均濃度下降幅度分別為40.3%、40.6%。山東、山西兩省PM2.5濃度降幅分別達到33.3%、30.9%,相較而言,河南省大氣污染防治成效明顯,但仍面臨較嚴峻的防控形勢,PM2.5、PM10平均濃度下降率均超過20%。

京津冀三地五年大氣環境質量變化情況

長三角區域生態環境聯保共治進入快車道,2022年長三角三省一市首次聯合發布區域環境空氣質量預報,區域大氣環境質量持續改善。上海市PM2.5年均濃度從2017年的39微克/立方米下降到25微克/立方米。江蘇省PM2.5年均濃度下降33.3%,優良天數比率提升5.2個百分點。浙江省設區城市空氣質量優良天數比率為89.3%。安徽省PM2.5平均濃度從54微克/立方米下降到34.9微克/立方米,空氣質量優良天數比例從71.9%提高到81.8%。

生態本底良好的區域,環境空氣質量持續保持高位。海南省PM2.5濃度降至12微克/立方米。福建省PM2.5濃度下降至19微克/立方米。西藏全區7個地市空氣質量優良天數達到99%以上。云南省州市政府所在地城市空氣質量優良天數比率穩定在98%以上。青海省空氣質量優良天數比例達到96.4%。

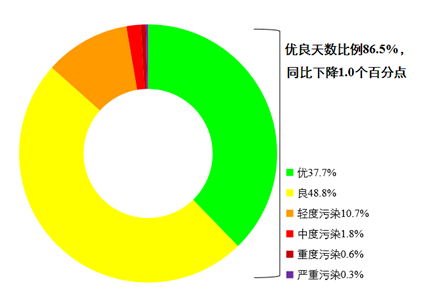

從全國范圍來看,空氣質量改善是近年來生態環境保護成效的標志性成果。據生態環境部通報數據顯示,2022年全國339個地級及以上城市平均空氣質量優良天數比例為86.5%;PM2.5平均濃度為29微克/立方米,藍天白云、繁星閃爍常態化圖景正在實現。

2022年1至12月全國339個地級及以上城市各級別天數比例(圖片來源:生態環境部)

長江、黃河流域水環境質量不斷向好

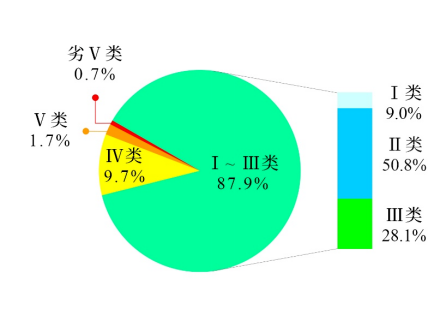

藍天保衛戰交出亮眼成績單,水環境質量也大幅改善。2022年,3641個國家地表水考核斷面中,優良水體斷面比例為87.9%,劣Ⅴ類斷面比例僅為0.7%。

2022年1至12月全國地表水水質類別比例(圖片來源:生態環境部)

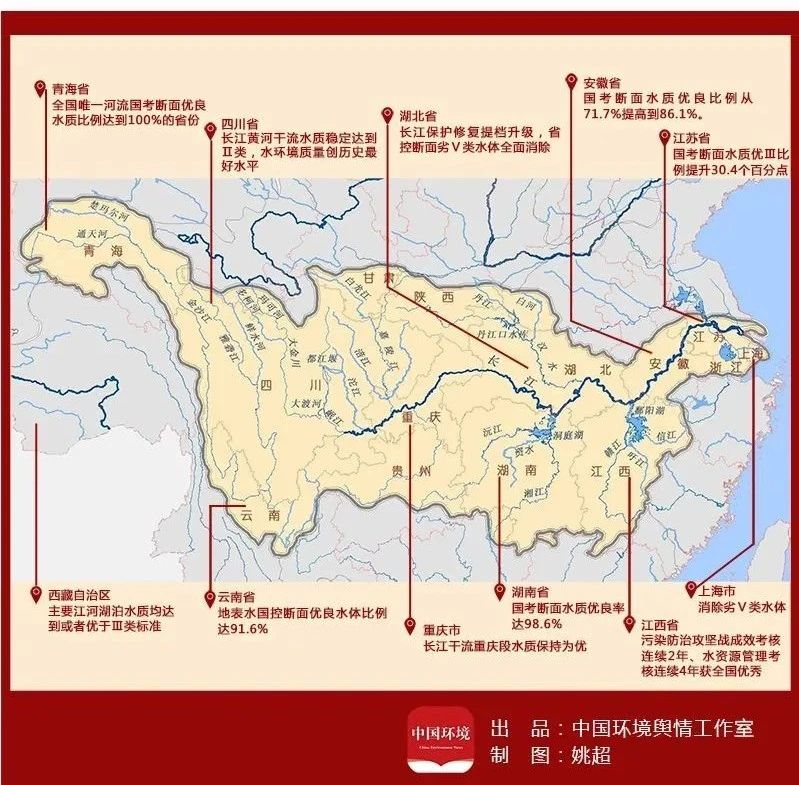

優良水質比例100%,這是青海作為長江、黃河發源地的底氣,青海也成為全國唯一河流國考斷面優良水質比例達到100%的省份。沿黃9省區不斷強化黃河流域生態保護和高質量發展質效,甘肅省制定出臺《甘肅省黃河流域生態保護條例》;河南省則將抓好黃河干支流河道泥沙資源化綜合利用;陜西省黃河干流105個排污口完成整治、國控斷面水質保持優良;寧夏回族自治區黃河寧夏段水質保持Ⅱ類進出,黃河高質量發展成效突出。

黃河流域9省、自治區水環境質量情況

“共抓大保護,不搞大開發”,從“推動”到“深入推動”,再到“全面推動”,中央3次長江經濟帶發展座談會定向領航,長江經濟帶沿線省份應聲而動,在保護中發展,在發展中保護,長江經濟帶生態與發展互促共融、相得益彰。作為長江上游省份,青海省、貴州省、四川省等省份持續筑牢長江上游生態屏障。湖北省長江保護修復提檔升級,省控斷面劣Ⅴ類水體全面消除。湖南省國考斷面水質優良率達98.6%。安徽省國考斷面水質優良比例從71.7%提高到86.1%。持續抓好長江“十年禁漁”工作寫入下一個五年的工作目標。

長江流域11省、自治區、直轄市水環境質量情況

“雙碳”目標頻現地方發展報告

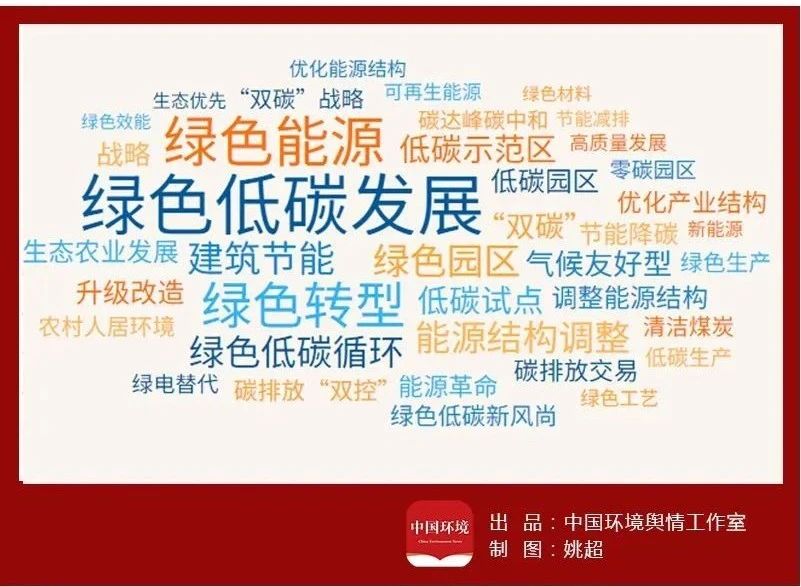

經過梳理發現,在2023年各地政府工作報告中,23個省份提出了“降碳”,20個提出“綠色轉型”,17個省份提出“低碳發展”。浙江省、甘肅省、陜西省、上海市、廣東省、吉林省、貴州省等省份提出將積極推進重點行業節能降碳技術升級改造,北京市、江蘇省、福建省、寧夏回族自治區、貴州省、遼寧省、山西省、吉林省等省份,將有序推動能耗“雙控”轉向碳排放“雙控”。走綠色低碳發展之路,推動經濟社會發展綠色轉型成為各地政府工作報告中的生態熱點,“雙碳”目標引領各地綠色發展已然成為趨勢和導向,綠色低碳高質量發展更是各地政府未來的發展方向和目標。

各地政府工作報告中關于綠色低碳發展的熱詞

低碳園區示范建設成為多省份落實“雙碳”目標的重心。北京將加強裝備、電子、汽車等行業節能減排工作,改造高能耗老舊數據中心,促進各類園區綠色低碳循環化改造升級。加大低碳試點示范力度,推動可再生能源建筑一體化等先進低碳技術應用,建設一批氣候友好型的園區、社區、校園等。天津將加大建筑節能推廣力度,新增地熱供熱能力900萬平方米,再生水利用率達到46%。云南大力發展循環經濟,建設大宗固體廢棄物和工業資源綜合利用基地,創建一批低碳零碳示范園區。內蒙古自治區鼓勵工業企業實施綠電替代、采用綠色工藝、使用綠色材料,打造更多低碳園區、零碳園區,切實提升產業鏈、供應鏈綠色化水平。

推動碳排放權交易市場建設是多省工作目標。湖南省將加快節能降碳先進技術研發和推廣應用,建立健全碳排放權市場交易工作機制、碳排放統計核算制度。四川省加強碳排放統計核算能力建設,深化運用“綠色效能稅電指數”,積極參與碳排放權交易。西藏自治區2023年構建自治區碳達峰碳中和“1+N”政策體系,探索建立生態產品價值核算體系和價值實現機制,推動全域全民生態文明示范創建。

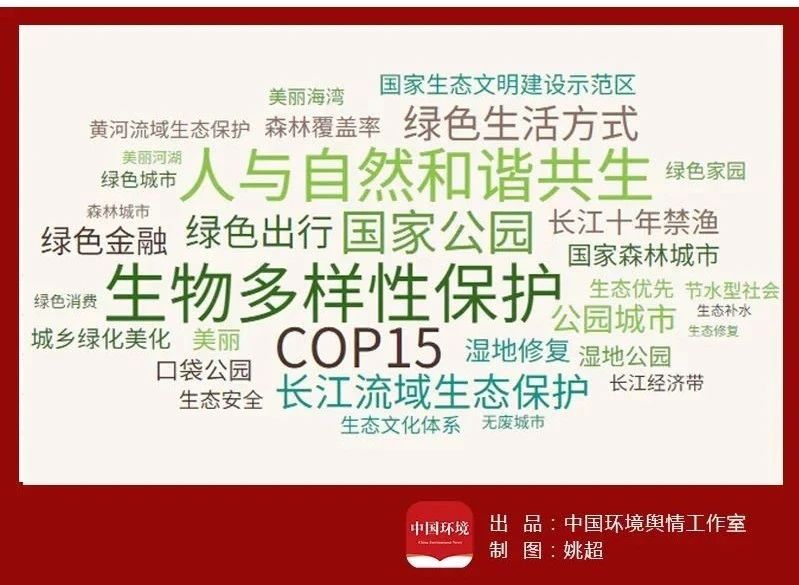

“美麗”成為生態環境治理成果的表達

各地政府工作報告中關于生態環境保護的熱詞

近年來,中國在生物多樣性保護上取得豐碩成果,黨的二十大報告強調實施生物多樣性保護重大工程,提升生態系統多樣性、穩定性、持續性。中國作為主席國成功主持召開聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP15)第一、第二階段會議,達成了《昆明宣言》,通過了“2020年后全球生物多樣性框架”。2023年多地政府工作報告中將實現生態環境持續向好、加強生物多樣性保護擺在重要位置,把握人與自然和諧共生這個內在要求,倡導綠色生產生活方式。

經過梳理發現,上海市、四川省、西藏自治區等17個省份的政府工作報告中不約而同用到“美麗”二字,如美麗上海、美麗四川、美麗西藏等,“美麗”成為各地經濟社會發展的目標。

多省份持續推進生態保護修復,不斷鞏固生態優勢重大生態工程。山東省、吉林省、山西省、江蘇省、湖南省、浙江省、甘肅省、陜西省、重慶市、四川省、寧夏回族自治區、廣西壯族自治區等,積極加強生物多樣性保護。

河北省、江西省、福建省、廣東省等將實施生物多樣性保護重大工程,云南省作為COP15第一階段會議舉辦地充分展現了當地生物多樣性保護成效,今后將拓展深化COP15后續效應,積極爭取生物多樣性國際論壇落地云南。

此外,遼寧省、甘肅省、陜西省等21個省份也將積極推進國家公園創建工作。

來源:中國環境微信公眾號

掃一掃在手機打開當前頁

冀公網安備13010402001751號

冀公網安備13010402001751號